Cappella Caracciolo del Sole

La cappella Caracciolo del Sole è una cappella della chiesa di San Giovanni a Carbonara di Napoli.

Voluta nel 1427 da Sergianni Caracciolo, che qui fu sepolto, la cappella è custode di importanti tracce del rinascimento a Napoli.

Descrizione

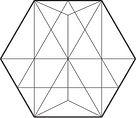

Di forma circolare, la pavimentazione maiolicata è della metà del XV secolo realizzato su committenza di Marino Ascanio Caracciolo, dopo la morte di Sergianni; le mattonelle vedono un'alternanza di tozzetti ed esagonelle che riportano motivi floreali, animali (conigli, cani, uccelli) e ritratti di uomini e donne in costumi dell'epoca. Al fine di richiamare la committenza, sono incise su di esse la lettera "M"; alcune mattonelle che un tempo decoravano la cappella sono oggi al British Museum.

Gli affreschi alle pareti sono della seconda metà del secolo XV e raffigurano, nella zona inferiore, una Vita degli eremiti di Perinetto da Benevento, che in una delle scene lasciò anche la sua firma, mentre la parte superiore è da attribuirsi a Leonardo da Besozzo. Sopra l'ingresso altri cicli del Perinetto sulla Presentazione al Tempio e Transito di Maria, mentre la Natività di Maria, in cui sono presenti anche ritratti di personalità del casato Caracciolo del Sole, l'Annunciazione e le figure di Santi sono di Antonio da Fabriano.

Cappella Caracciolo di Vico

La cappella Caracciolo di Vico è una cappella edificata agli inizi del XVI secolo nella chiesa di San Giovanni a Carbonara di Napoli.

La cappella, che ospita i sepolcri dei Caracciolo di Vico, possiede diverse opere scultoree realizzate dai massimi esponenti del rinascimento napoletano.

Descrizione

Tra le architetture più importanti del secolo XVI nell'Italia meridionale, la cappella Caracciolo di Vico (dal nome del paese nel Gargano dove i Caracciolo furono marchesi) fu completata nel 1516, dopo 17 anni dalla sua fondazione, forse da Giovanni Tommaso Malvito (figlio di Tommaso Malvito), almeno per quanto riguarda i marmi, su disegno di un architetto della scuola del Bramante.

Presenta una forma circolare con quattro arcate alternate a colonne doriche che conferiscono alla struttura eleganza ed equilibrio, in particolare grazie all'effetto reso dalle piccole nicchie che ivi si aprono.

Posta alla sinistra del presbiterio della chiesa, la cappella presenta un altare marmoreo degli scultori spagnoli Diego De Siloe e Bartolomé Ordoñez sull'Adorazione dei Magi del 1517 circa, con una nicchia che conteneva un San Giovanni Battista di Girolamo Santacroce, ora vuota a causa del furto dell'opera. Giovanni da Nola è invece l'autore di un San Pietro del 1540 circa e senz'altro l'ispiratore degli apostoli in stucco nel tamburo della cupola e delle statue di San Paolo, Andrea e Giovanni nelle nicchie poste fra le colonne.

Cappella dei Borbone

La cappella dei Borbone è una cappella della basilica di Santa Chiara di Napoli nella quale sono sepolte diverse personalità della dinastia dei Borbone di Napoli con i loro familiari, da Ferdinando a Francesco II di Borbone.

La cappella è la nona a destra dell'edificio ed è una delle due cappelle barocche sopravvissute al bombardamento alleato del 1943.

Storia e descrizione

La nascita della cappella avviene nel 1742 su volontà di Carlo III di Spagna il quale la intese solo provvisoriamente, in attesa che venisse costruita in un altro luogo la definitiva struttura che avrebbe ospitato i reali con le famiglie. Col tempo e con l'aggiunta man mano di altri componenti della casa borbonica nella cappella, l'ambiente divenne definitivamente stabile nell'ospitare i reali.

I resti di Francesco II, ultimo re di Napoli, di sua moglie Maria Sofia e della loro figlia Maria Cristina, furono portati in loco solo nel 1984 in quanto fino ad allora erano sepolti nella romana Chiesa dello Spirito Santo dei Napoletani.

Sulla parete di destra, vi sono le lapidi commemorative dei membri della famiglia reale qui sepolti con i loro più stretti parenti:

-

Ferdinando I di Borbone;

-

Francesco I di Borbone con la moglie Maria Clementina d'Asburgo-Lorena e con Maria Isabella di Spagna;

-

Ferdinando II di Borbone con Maria Cristina di Savoia e Maria Teresa d'Asburgo-Teschen;

-

Francesco II di Borbone con Maria Sofia di Baviera e la figlia Maria Cristina Pia di Borbone.

Sulla parete sinistra, invece, due putti su di un monumento funebre sorreggono una targa commemorativa in cui c'è la dedica di Carlo III al figlio primogenito Filippo morto questi a soli trent'anni di età per via del vaiolo. L'opera in questione fu del Sanmartino e datata 1777. La pala d'altare è una Incredulità di San Tommaso di Girolamo Macchietti, eseguita ben prima della nascita della cappella, durante il periodo di soggiorno dell'artista fiorentino a Napoli avvenuto tra il 1578 ed il 1583.

Cappella Firrao

La cappella Firrao è una cappella della basilica di San Paolo Maggiore di Napoli, ubicata al lato sinistro dell'abside del complesso.

La cappella fu voluta dalla famiglia Firrao nella prima metà del XVII secolo a seguito di un ingente sviluppo socio-economico che la stessa ebbe in quegli anni. Assieme alla cappella che avrebbe ospitato i componenti della famiglia, infatti, essi fecero erigere anche un palazzo (palazzo Firrao), su via Costantinopoli, a loro dedicato.

La cappella assume l'aspetto originario ed i lavori iniziarono nel 1640 terminando poi appena due anni dopo. L'elemento centrale dell'ambiente è la scultura raffigurante la Madonna delle Grazie (1641), opera di Giulio Mencaglia, il quale ricevette tale commissione proprio da Cesare Firrao che volle quella scultura nella cappella di famiglia proprio per testimoniare la particolare devozione dei Firrao verso quel culto.

Monumento funebre a re Ladislao

Il monumento funebre a re Ladislao è un imponente monumento sepolcrale dedicato a Ladislao I di Napoli ubicato nella chiesa di San Giovanni a Carbonara di Napoli.

La maestosa opera scultora fu commissionata da Giovanna II d'Angiò a seguito della morte del fratello Ladislao, in sua memoria.

Succedutagli sul trono del Regno di Napoli, Giovanna II d'Angiò fece erigere in memoria del fratello Ladislao un imponente monumento sepolcrale in stile tardo-gotico la cui costruzione iniziò l'anno della morte del re (1414) andando avanti per alcuni anni.

Il monumento, che raggiunge l'altezza della Cappella Maggiore (18 metri), attribuito per tradizione ad Andrea da Firenze, sarebbe in realtà opera di più artisti toscani e settentrionali.

È sostenuto da quattro colossali cariatidi che rappresentano le virtù (temperanza, fortezza, prudenza e magnanimità) ed è poggiato su una base che lascia al centro un'apertura per l'accesso alla Cappella Caracciolo del Sole, con ai lati, posti in due edicole, i dipinti di Leonardo da Besozzo Sant'Agostino e San Giovanni.

In una grande nicchia formata da due archi a tutto sesto vi sono sei statue con figure sedute, tra cui Ladislao e Giovanna in trono e gruppi di virtù (Carità e Fede).

I pilastri che sorreggono l'arco mediano presentano decorazioni in stile gotico e statuette, mentre il sarcofago è adornato con quattro figure poste in piccole nicchie che raffigurano Ladislao, Giovanna e i genitori Carlo III e Margherita ed è sormontato dalla figura del re giacente benedetto da un vescovo (sebbene nella realtà storica Ladislao morì scomunicato).

Sepolcro del cardinale Rainaldo Brancacci

Il sepolcro del cardinale Rainaldo Brancacci (o Brancaccio) è un'opera di Donatello e Michelozzo databile al 1426-1428 e conservata nella chiesa di Sant'Angelo a Nilo a Napoli. Si tratta di una delle opere più importanti dell'arte rinascimentale nella città partenopea. È in marmo, in parte dorato e policromo, ed è alto 11,60 metri, per una profondità di 4,60.

L'opera è uno dei lavori intrapresi dai due artisti fiorentini Donatello e Michelozzo, il cui sodalizio di bottega fu attivo dal 1425 fino alla fine degli anni Trenta. il lavoro venne commissionato quando il cardinal Brancacci era ancora in vita: una lettera del 5 giugno 1427 annuncia infatti al committente il termine di circa un quarto dell'opera. Nel 1426 i due artisti presero appositamente in affitto una bottega comune a Pisa, da dove sarebbe poi stato facile inviare i pezzi del monumento via mare, come di fatto avvenne. Pisa dopotutto era anche vicina alle cave di marmo di Carrara, permettendo un notevole risparmio sui costi di trasporto. All'impresa parteciparono anche altri aiuti, tra i quali, forse, Pagno di Lapo Portigiani. L'opera finita venne spedita a destinazione nel 1428.

Il monumento era in un primo momento collocato lungo una delle pareti della chiesa originaria e ora è visibile alla destra dell'altare maggiore.Una sorta di palcoscenico è composto per ospitare il sepolcro. Sopra uno zoccolo si ergono due colonne composite, che reggono un arco a tutto sesto con pennacchi laterali decorati da lesene scanalate e tondi a rilievo; in alto si trova la cuspide, di ascendenza più goticizzante, con al centro un tondo con il rilievo del Redentore e due statue a tutto tondo di putti con trombe ai lati (allusione all'Apocalisse e al risveglio dei morti).Il sepolcro vero e proprio si trova al di sotto di questa costruzione architettonica ed è sorretto da tre cariatidi. Sul fronte del sarcofago si trovano due stemmi, ai lati, ed il rilievo stiacciato dell'Assunzione della Vergine, sicuramente di mano di Donatello. Sopra di esso si trova il ritratto del defunto, sdraiato come addormentato, e due angeli reggicortina, che scansano il tendaggio di pietra appeso all'arco. Essi sono vicini ai capitelli, sempre compositi delle paraste che decorano la parete di fondo, con una trabeazione continua che arriva ai capitelli delle colonne. Oltre questa fascia si trova nella lunetta superiore un bassorilievo della Madonna tra due santi.

Sepolcro di Camillo de' Medici

Il Sepolcro di Camillo de' Medici è un monumento sepolcrale di Girolamo D'Auria dedicato al giurista di Gragnano Camillo de' Medici (Gragnano, 1543- Napoli, 1598). L'opera, risalente all'ultimo lustro del Cinquecento, è ubicata in una cappella della chiesa dei Santi Severino e Sossio di Napoli.

Sempre un po’ in ombra di fronte alla storia ufficiale è rimasta la figura del committente e della famiglia, malgrado il ruolo di primo piano da essa esercitato nel tessuto della città per almeno cinque secoli, ovvero fin da quel 1269, anno in cui appare documentato un tal Guglielmo, “giudice et percettore di collette” in Gragnano, città in cui la famiglia si sarebbe stabilita per sfuggire alle "guerre" che dilaniavano da ormai molti anni la città di Firenze. Sul solco della tradizione familiare, Camillo riuscì ben presto a guadagnarsi un'alta posizione di prestigio sociale, se già nel 1560 veniva chiamato a sovrintendere la spedizione antiturca di soccorso che Pio IV organizzò presso l'isola di Gerba[3]. Non privo di ostacoli fu il riconoscimento da parte del granduca di Toscana delle sue illustri radici fiorentine, a causa – come Camillo ebbe a ricordare in una sua memoria – di "sinistra informatione di maligni", che lo avevano accusato di essersi abusivamente appropriato di tal illustre cognome.

Un atto bancario registra nel 1596 lo scultore napoletano Geronimo d'Auria al lavoro per “guarnire il sepolcro di sua [di Camillo] cappella da tutte le bande”.

Il sepolcro, sulla parete a destra dell’altare, si uniforma al modulo collaudato della cassa sepolcrale addossata alla parete, sorretta da mensole, che accoglie la statua del personaggio.

Sepolcro di Caterina d'Austria

Il Sepolcro di Caterina d'Austria è un monumento sepolcrale di Tino di Camaino (320×980×184 cm) eseguito intorno al 1323 e conservato presso la basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli.

Il monumento trecentesco è collocato nella prima arcata del deambulatorio absidale, a destra dell'altare maggiore e fu realizzato per ospitare Caterina d'Austria, prima moglie del duca Carlo di Calabria, figlio di re Roberto d'Angiò. La scultura è caratterizzata da un tabernacolo sostenuto da quattro colonne tortili che poggiano su figure leonine. Il sarcofago è sostenuto a mo' di cariatidi da due statue femminili raffiguranti la Speranza e la Carità.

L'opera è ritenuta la prima in assoluto tra quelle del maestro senese eseguite durante il suo periodo napoletano.

Sepolcro di Don Pedro de Toledo

Il Sepolcro di Don Pedro de Toledo è un monumento funebre dedicato al viceré di Napoli Pedro Álvarez de Toledo y Zuñiga scolpito da Giovanni da Nola. Per eseguire l'opera, lo scultore napoletano impiegò circa venti anni, essendo la stessa stata commissionata quando Don Pedro era ancora in vita (intorno al 1550) e venendo terminata solo nel 1570.

Il monumento è conservato presso la Pontificia Reale Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, alle spalle dell'altare maggiore. Lo stesso monumento è dedicato anche alla consorte di Don Pedro, María Osorio y Pimentel.Questo monumentale sepolcro fu commissionato dallo stesso don Pedro quando era ancora in vita. Tuttavia, dopo il suo decesso avvenuto a Firenze nel 1553, non fu destinato ad accoglierne le spoglie in quanto non ancora terminato. Così il nobiluomo fu sepolto nella cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze, mentre pare che il sepolcro di Napoli, una volta terminato, sia stato destinato ad ospitare i resti del figlio Garcia.

Sepolcro di Ludovico Aldomorisco

Il Sepolcro di Ludovico Aldomorisco è un monumento sepolcrale di Antonio Baboccio da Piperno (240×500×80 cm) eseguito nel 1421 e conservato presso la basilica di San Lorenzo Maggiore a Napoli.

La scultura è posta tra le prime due cappelle del lato destro della basilica e fu realizzata per ospitare Ludovico Aldomorisco, ammiraglio del regno di Napoli e consigliere del re Ladislao di Durazzo. Il sepolcro è sorretto da quattro cariatidi raffiguranti i figli del consigliere in vesti di guerrieri. Sui due lati del sarcofago sono visibili due altorilievi raffiguranti uno la Dipartita del defunto e la sua presentazione alla Vergine (verso la I cappella), e l'altro la Vergine che presenta il defunto all'Eterno Padre (verso la II cappella).

L'opera è ritenuta l'ultima conosciuta del Piperno che in precedenza aveva eseguito a Napoli i portali d'ingresso per la chiesa dei Pappacoda e per il Duomo di Napoli, nonché i monumenti sepolcrali a Agnese e Clemenza di Durazzo e ad Antonio Penna nella basilica di Santa Chiara.

Il monumento scultoreo è firmato e datato dall'autore con una inscrizione sulla parte inferiore del sarcofago.

Sepolcro di Maria d'Ungheria

Il sepolcro di Maria d'Ungheria è un monumento funebre eseguito nel 1323 da Tino di Camaino con la collaborazione di Gagliardo Primario e conservato presso la chiesa di Santa Maria Donnaregina Vecchia di Napoli.

Il sepolcro di Maria d'Ungheria fu realizzato su commissione del figlio, il re di Napoli Roberto d'Angiò, per rispettare il volere della madre defunta di essere sepolta nella chiesa da lei fatta edificare.

Attualmente è collocato sulla parete sinistra della navata della chiesa: era infatti stato trasferito una prima volta nella chiesa Nuova nel 1727, all'interno della sala del comunichino delle monache. Il suo nuovo spostamento nella chiesa vecchia, sebbene non nella posizione originale, fu effettuato in occasione dei lavori di ricostruzione dell'abside della chiesa più antica ed in quelli di riadattamento della parete frontale del coro delle monache di quella Nuova.La regina è raffigurata due volte sul monumento: una volta è vestita con il saio francescano in ginocchio dinanzi alla Madonna, ed un'altra è giacente sul sarcofago, sostenuto questo dalle quattro Virtù e che vede ai lati due angeli raffigurati nell'atto di aprire le cortine per mostrare la defunta.Il sarcofago presenta undici piccole nicchie con colonnine ad archi acuti, che ospitano piccole statue dei figli della regina, da sinistra a destra: Raimondo Berengario, Giovanni di Durazzo, Carlo Martello, al centro poi c'è San Ludovico di Tolosa, poi alla sua destra il nuovo reggente Roberto d'Angiò, Filippo I e Raimondo di Taranto.La decorazione del sarcofago è completata da un mosaico a tessere azzurre.

Sepolcro di Matteo Ferrillo

Il sepolcro di Matteo Ferrillo è un monumento funebre custodito all'interno del chiostro minore del convento di Santa Maria la Nova, presso l'omonima chiesa di Napoli. Secondo alcune contestate teorie, il sepolcro potrebbe essere la tomba di Dracula.

Il sepolcro viene realizzato nel 1499 da Jacopo della Pila per ospitare le spoglie mortali di Matteo Ferrillo. Alla fine del XIX secolo un erede della famiglia Ferrillo chiede all'Intendenza di Provincia di poter spostare il sepolcro in una cappella, che avrebbe costruito a proprie spese, all'interno del cimitero di Poggioreale, ma il progetto non ha seguito.

Nel 2014 alcuni studiosi italiani, supportati da pareri di esperti dell'università di Tallinn, suppongono che la tomba possa ospitare i resti di Vlad III di Valacchia, meglio conosciuto come Dracula: la loro ipotesi si basa sulle decorazioni presenti nello scomparto centrale, in particolar modo su un drago e su alcuni simboli di matrice egizia, mai visti su una tomba europea, come due sfingi contrapposte, emblema della città di Tebe, dagli egizi chiamata "Tepe", che andrebbero ad alludere al vero nome del conte Vlad, ossia Dracula Tepes.

Sepolcro di Roberto d'Angiò

Il Sepolcro di Roberto d'Angio è un monumento funebre dedicato al re di Napoli Roberto d'Angiò scolpito dagli scultori fiorentini Giovanni e Pacio Bertini tra il 1343 ed il 1345 per la basilica di Santa Chiara a Napoli.

Pur mutilo e frammentario, rappresenta uno dei più grandi monumenti funebri della città.

Il monumento è conservato sulla parete principale della basilica, immediatamente alle spalle dell'altare maggiore.

L'aspetto del sontuoso monumento è del gusto gotico, tipico del periodo angioino, caratterizzato quest'ultimo dalla fioritura in città di numerose opere in questo stile; si ricordano in tal senso sempre presso la basilica stessa, o in San Lorenzo Maggiore, o in San Pietro a Majella, i lavori di Tino di Camaino, o ancora, il simil monumento funebre a re Ladislao scolpito qualche decennio dopo quello a Roberto.

I materiali utilizzati dai fratelli toscani furono il marmo bianco ed il marmo dipinto. La scultura è alta 15 metri e, a causa di alcuni danni provocati da un incendio che colpì la basilica nel 1943, il suo aspetto ha subito qualche alterazione rispetto al disegno originale. Di fatto gli elementi decorativi che la caratterizzano ed anche alcuni affreschi trecenteschi si sono conservati, mentre risultano completamente persi gli elementi della parte superiore del monumento raffiguranti probabilmente la salita in cielo di Roberto.Nella base del monumento sono raffigurate le figure allergoriche che sorreggono l'opera; nella parte centrale-inferiore, il re, posto al centro della scena, è raffigurato con tutta la famiglia, ovvero le sue due mogli, i suoi figli ed i suoi discendenti; la parte centrale vede la figura del re, vestita con la tonaca francescana contornata da figure allegoriche, giacere nel sepolcro; la parte superiore infine vede il re sedere sul trono con ai piedi un'incisione.

Tomba di Jacopo Sannazaro

La tomba di Jacopo Sannazaro è un monumento funebre che accoglie le spoglie mortali del poeta Jacopo Sannazaro ed è custodita all'interno della chiesa di Santa Maria del Parto a Mergellina, a Napoli.La tomba è ospitata in una cappella nella parte absidale della chiesa di Santa Maria del Parto a Mergellina, sul retro dell'altare maggiore, ricordando nelle forme il colombarium in cui si narra fosse ospitata la tomba di Virgilio, a cui il Sannazaro viene paragonato: la cappella è decorata con un ciclo di affreschi opera di Nicola Russo del 1699. Il monumento, in cui si risente fortemente l'influsso della scultura di Michelangelo Buonarroti, è ricavato da blocchi di marmo di Carrara e lucidato al termine della sua realizzazione con cera d'api; il basamento, che in origine si ritenne essere stato eseguito da un collaboratore di Giovanni da Nola, venne realizzato dai fratelli Pietro e Bartolomeo Ghetti, scultori di Carrara ed operanti a Napoli tra il 1663 ed il 1728, come testimoniato dal ritrovamento di un documento del 1683: questo presenta nella parte centrale un epitaffio, retto da due putti, scritto da Pietro Bembo.

Sepolcro di Costantino Castrista Scanderberg

l sepolcro di Costantino Castrista Scanderberg è un monumento funebre custodito all'interno del chiostro minore del convento di Santa Maria la Nova, presso l'omonima chiesa di Napoli.l sepolcro viene realizzato nel 1500 da Jacopo della Pila per ospitare le spoglie mortali di Costantino Castrista Scanderberg.

Il monumento, posto nei pressi della porta d'ingresso della sacrestia, presenta alla base una sfinge che funge da cariatide, la quale sostiene con le mani la lapide dov'è inciso l'epitaffio:

« COSTANTINUS CASTRIOTUS HIC

TEGITUR SANGUINE ET COGNATIONE

REGIA AC CESAREA CLARUS MORUM

CANDORE INSIGNIS DIGITATE

PONTIFEX AESERNIENSIS DUM PROBE

VIVIT INTEMPESTIVE MORITUR

ANDRONICACOMINATA PATERNA

AVIA NIPOTI OPTIMO POSUIT

MD »

Sopra la lapide si trova il sarcofago: questo presenta ai lati semplici scanalature, mentre sul coperchio è scolpito il corpo del defunto in abiti pontificali. L'opera si completa, nella parte superiore, con un bassorilievo raffigurante le Vergini mentre nel fastigio è la figura a mezzobusto dell'Eterno Padre.